Материал из SamaraTrans.

| Версия 06:50, 15 мая 2008 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) (Новая: В ходе Великой Отечественной войны трамвайные хозяйства понесли огромный урон, в ряде случаев невосп...) ← К предыдущему изменению |

Текущая версия (13:01, 15 августа 2009) (править) (отменить) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) |

||

| (11 промежуточных версий не показаны.) | |||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

| - | + | {{Шаблон:Вики}} | |

| + | <div style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #c8453b; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: .4em; float: right; clear: right; font-size: 94%; width: 300px; vertical-align: middle;"> | ||

| + | {| | ||

| + | |colspan="2" bgcolor="#e59791" align="center" width="300px"|'''<big>КТМ-1/КТП-1</big>''' | ||

| + | |- | ||

| + | |colspan="2" align="center"|[[Изображение:Sf-1960-50.jpg|280px]] | ||

| + | |- | ||

| + | |colspan="2" align="center"|'''Технические характеристики:''' | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Мест для сидения: | ||

| + | |style="text-align: left"|16 | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Пассажировместимость: | ||

| + | |style="text-align: left"|139 | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Двигатель: | ||

| + | |style="text-align: left"|2 х ДК-254А | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Мощность двигателя: | ||

| + | |style="text-align: left"|50 кВт | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Система управления: | ||

| + | |style="text-align: left"|[[НСУ]] | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Максимальная скорость, км/час: | ||

| + | |style="text-align: left"|40 | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Длинна, мм: | ||

| + | |style="text-align: left"|10250 | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Ширина, мм: | ||

| + | |style="text-align: left"|2500 | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Высота, мм: | ||

| + | |style="text-align: left"|3055 | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Масса, т: | ||

| + | |style="text-align: left"|12,5 | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Годы эксплуатации в Самаре: | ||

| + | |style="text-align: left"|1948 - 1973 | ||

| + | |- | ||

| + | |style="background:#e59791; text-align: right"|Сейчас в Самаре: | ||

| + | |style="text-align: left"|нет | ||

| + | |- | ||

| + | |align="center" style="background:#e59791" colspan="2" style="border: solid darkgray; border-width: 1px 0px 0px 0px"| | ||

| + | [[ruwp:КТМ-1|Вагон "КТМ-1" в Википедии]] | ||

| + | |} | ||

| + | </div> | ||

| - | + | '''КТМ-1''' — советский двухосный трамвай с цельнометаллическим кузовом, '''КТП-1''' — прицепной двухосный трамвайный вагон, предназначенный для совместной эксплуатации с '''КТМ-1'''. | |

| - | + | '''КТМ-1''' были первыми советскими вагонами, которые изначально были односторонними, и предназначенными для работы на нетупиковых линиях. Также это были первые советские вагоны с широкими четырёхстворчатыми распашными дверьми и большими накопительными площадками. Двери были с пневмоприводом. | |

| - | + | == История == | |

| - | + | Работы по созданию '''КТМ-1''' и '''КТП-1''' начались вскоре после Великой Отечественной войны. '''КТМ/КТП-1''' предназначались для замены морально устаревших трамваев довоенных серий. '''КТМ/КТП-1''' были свего рода переходной стадией между довоенными и более поздними послевоенными трамваями. В отличие от большинства довоенных трамваев, '''КТМ/КТП-1''' имели цельнометаллический корпус. В то же время они были двухосными и предназначались для эксплуатации по схеме «моторный-прицепной». Позднее от двухосных трамвев отказались, и все трамваи стали оборудовать тележками, а вместо поездов из моторного и прицепного вагонов на участках с большим пассажиропотоком стали использовать сочленённые трамваи и трамваи, работающие по системе многих единиц. | |

| - | + | Однако эти технические анахронизмы не были ошибкой советских инженеров. Ведь '''КТМ/КТП-1''' предстояло использовать в трамвайных хозяйствах со слабой ремонтной базой (так как война помешала модернизации технического оснащения многих хозяйств), для которых эксплуатация трамваев более современной конструкции была бы довольно проблематичной. Также многие хозяйства имели изношенные пути, которые делали невозможной эксплуатацию более тяжёлых трамваев. В то же время на линиях с не очень большими пассажиропотоками двухосные вагоны ещё вполне могли справляться со своими задачами. | |

| - | + | Выпуск опытных поездов '''КТМ/КТП-1''' начался на Усть-Катавском трамвайном заводе в декабре 1947 года. В следующем году завод приступил к серийному выпуску этих поездов. Их производство продолжалось до 1961 года, после чего завод переключился на выпуск более современных поездов [[КТМ-2|КТМ/КТП-2]]. Поезда '''КТМ/КТП-1''' стали выводиться из эксплуатации в середине семидесятых годов. Дольше всего они проработали в Запорожье — до 1986 года. Некоторые '''КТМ-1''' были переоборудованы в служебные трамваи. | |

| - | + | ==Распространение== | |

| - | + | '''КТМ/КТП-1''' работали в очень многих городах, поэтому проще указать города, в которых этих трамваев не было. В РСФСР этими городами были Златоуст, Коломна, Копейск, Курск, Ленинград, Ногинск, Смоленск, Свердловск. На Украине их не было в Житомире, Виннице и во Львове из-за узкой колеи. | |

| - | + | == Технические особенности == | |

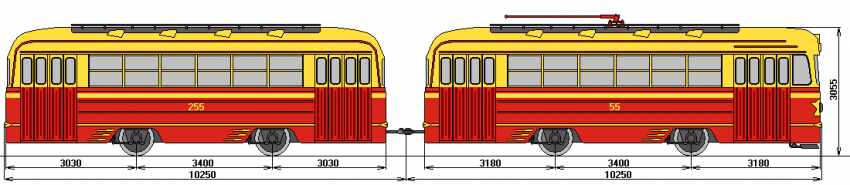

| + | <center> | ||

| + | [[Изображение:Ktm1.png|850px]] | ||

| + | </center> | ||

| - | + | === Кузов === | |

| - | + | Кузова вагонов '''КТМ-1''' и '''КТП-1''' имели металлический несущий каркас и несущую подоконную балку. Они были жестко связаны с рамой. Конструкция с несущим каркасом позволила уменьшить вес кузова. | |

| - | - | + | |

| - | - | + | Каркас кузова состоял из пяти сборных секций: передней площадки, задней площадки, средней части крыши и двух боковых панелей. Секции соединялись между собой электросваркой. |

| - | + | ||

| - | + | Междуоконные и подоконные стойки каркаса имели П-образное сечение. Стойки выполнялись из листовой стали толщиной 2,5 мм. Подоконные и надоконные пояса облицовывались профилированным листом толщиной 1,5 мм. Для крепления резиновой окантовки глухого окна к междуоконным стойкам в нижней их части приваривались таврики; для направления подъемной рамки к стойкам в верхней их части приваривались угольники. Крыша состояла из дуг омегообразного профиля (Ω), полка профиля дуги была обращена внутрь кузова. Продольные элементы, обвязывающие крышевые дуги, имели корытное сечение ([). Наружная боковая подоконная обшивка выполнялась из стали толщиной 2,5 мм. Обшивка, расположенная между колесными парами, была понижена и закрывала оборудование, находившееся под вагоном. Для осмотра компрессора в обшивке был сделан люк. Обшивка на криволинейной поверхности крыши была выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм. В средней плоской части крыша была обшита фанерой. Внутренняя подоконная обшивка и потолок кузова обшивались клееной березовой фанерой толщиной 5 мм. Фанера крепилась винтами к деревянным деталям стоек и дуг. Стойки и продольные пояса внутри кузова облицовывались дубовыми штабиками. Пол кузова был сделан из деревянных сосновых досок толщиной 30 мм. | |

| - | + | ||

| - | - | + | С одной стороны салона кузова было установлено восемь двухместных диванов, а с другой — восемь одноместных. Часть вагонов имели шестнадцать одноместных диванов. Диваны — деревянные сиденья с деревянными спинками. У входов и выходов были установлены металлические поручни. Внутри салона были сделаны поручни для стоящих пассажиров. На крыше кузова устанавливались вентиляционные козырьки, соединенные каналами с салоном. |

| - | - | + | |

| - | - | + | Моторный и прицепной вагон имели по 12 боковых окон салона, передние, задние и боковые окна в кабине водителя, последние — с подъемной рамой. Верхние половины боковых окон салона подъемные, нижние — глухие, передние окна — глухие. |

| - | - | + | Двери — четырёхстворчатые, только с правой стороны (так как трамвай был выполнен односторонним). Привод дверей - пневматический. Отопление кузова отсутствует. Кабина водителя отапливалась электропечами. Соединение вагонов в поезд производилось тяговым буфером с головкой типа «рукопожатие». |

| - | - | + | |

| - | - | + | [[Изображение:12_20080308_002.jpg|thumb|280px||Остов вагона КТМ-1 сохранившийся в Иваново]] |

| - | - | + | |

| - | - Система управления | + | ===Ходовая часть=== |

| - | - | + | |

| - | - | + | Трамвай был предназначен для широкой русской колеи (1524 мм), однако в Ростове-на-Дону '''КТМ/КТП-1''' были переоборудованы для европейской колеи (1435 мм). Вагоны не '''КТМ/КТП-1''', в отличие от довоенных [[Х|Х/М]] не имели тележки. Колесные пары через буксы и полуэллиптические рессоры подвешивались непосредственно к раме кузова (у вагонов [[Х|Х/М]] была неповоротная двухосная тележка с жесткой базой). Моторы марки '''ДК-254А''' мощностью 50 кВт использовались в качестве тяговых двигателей. Передача от моторов к ведущей (задней) оси осуществлялась посредством карданного вала через двухступенчаный редуктор. В отличие от довоенных вагонов подвеска тягового двигателя была не опорно-осевой, а опорно рамной. Такой способ подвески хотя и усложнял тяговую передачу, но снижал неподрессоренные массы и ударные нагрузки на тяговый двигатель. |

| - | - | + | |

| - | - | + | ===Тормозная система=== |

| + | |||

| + | Моторный вагон '''КТМ-1''' имел три системы тормозов: | ||

| + | *служебный — пневматический, | ||

| + | *запасной — ручной, | ||

| + | *экстренный — электрический. | ||

| + | |||

| + | Прицепной вагон '''КТП-1''' имел две системы тормозов: | ||

| + | |||

| + | *служебный — пневматический, | ||

| + | *запасной — ручной. | ||

| + | |||

| + | На моторном и прицепном вагонах был применен колодочно-дисковый тормоз. Пневматический тормоз — прямодействующего типа, с приспособлением для автоматического затормаживания прицепных вагонов при разрыве поезда. | ||

| + | |||

| + | Ручной тормоз являлся запасным и осуществлялся посредством тормозной колонки. В моторном вагоне колонка ручного тормоза была установлена в кабине водителя, а прицепном — у места кондуктора. Торможение производилось вращением по часовой стрелке маховика, причем предварительно было необходимо нажать ногой на специальную педаль, которая освобождала шестерни тормоза от сцепления со стопорящей собачкой. | ||

| + | |||

| + | ===Электрическое оборудование=== | ||

| + | |||

| + | Токосъем с контактного провода у вагонов '''КТМ-1''' производился дуговым токоприемником — бугелем. Для зашиты от грозовых разрядов в силовую цепь был включен громоотвод дугового типа '''ДГ-2''', расположенный на крыше вагона. Зашита силовой цепи от перегрузок и коротких замыканий выполнялась автоматически выключателем АВ-1 — Б2, расположенным в кабине водителя. Управление тяговыми двигателями осуществлялось кулачковым контроллером типа '''МТ-22''' с непосредственным управлением. На вагонах первых серий устанавливался контроллер МТ-1А с восемью позициями, затем был принят контроллер '''МТ-22''' с двенадцатью позициями. | ||

| + | |||

| + | На вагонах с контроллерами '''МТ-1А''' устанавливались пусковые сопротивления КФ-3А-5, а на вагонах с контроллерами '''МТ-22''' — пусковые сопротивления КФ-ЗА-2. Сопротивления располагались на крыше вагона. На первых сериях вагонов применялись тяговые двигатели '''ДК-253Б''', затем были приняты двигатели '''ДК-254А'''. Два двигателя подвешивались под вагоном к раме, подвеска — независимая, вал двигателя располагался параллельно продольной оси вагона. Присоединение двигателя к силовой цепи производилось через моторные коробки СК-9А, закрепленные на раме вагона. | ||

| + | |||

| + | Мотор-компрессор '''Э-300''' подключался к выключателю ВУ-3 через электропневматический регулятор АК-5А. Мотор-компрессор был подвешен под задней площадкой к раме вагона. Распределительный щит РЩ-38 подключался к токоподводящему проводу через выключатель ВУ-3. Щит РЩ-38 располагался в кабине водителя. На большей части вагонов вместо такого щита в кабине водителя на задней стенке устанавливались шесть выключателей ВУ-3 для освещения моторного и прицепного вагонов, отопления и включения мотор-компрессора. Для отопления кабины водителя были предусмотрены электропечи. Включение печей производилось выключателем на щите. Для внутреннего освещения моторного и прицепного вагонов в них были установлены по восемь ламп накаливания. Электрическое соединение сети освещения моторного и прицепного вагонов производилось гибким проводом со штепселями штыревого типа, обычно применяемыми на трамвайных вагонах. | ||

| + | |||

| + | ===Пневматическое оборудование=== | ||

| + | |||

| + | Для приведения в действие тормозной системы трамвайного вагона, песочниц, дверей, предохранителей сетки, стеклоочистителей и звонка водителя в трамваях '''КТМ/КТП-1''' использовался сжатый воздух. Для подачи сжатого воздуха применялся компрессор с электрическим двигателем. Мотор-компрессор засасывал воздух через фильтр и подавал сжатый воздух через маслоотделитель и обратный клапан в два запасных резервуара. Электропневматический регулятор поддерживал давление сжатого воздуха запасных резервуаров в определенных пределах. При давлении 6,2 атм. регулятор выключал компрессор, а при давлении 4,5 атм. — включал его. Предохранительный клапан на резервуаре не позволял превышать допустимое давление. Рабочий резервуар соединялся с запасными резервуарами через редукционный клапан, который автоматически поддерживал давление 4,5 атм. в рабочем резервуаре. | ||

| + | |||

| + | Кран машиниста соединялся с тремя трубами: P, T1, Н, — и цилиндрами, которые приводили в действие предохранительную сетку. К крану машиниста был присоединен шумоглушитель, уменьшающий шум при выпуске сжатого воздуха в атмосферу. | ||

| + | Труба Р соединялась с рабочим резервуаром и с клапаном автоматического торможения. Кроме того, к трубе Р были присоединены цилиндры, приводящие в действие песочницы, вибратор пневматического звонка, краны и цилиндры стеклоочистителей. Приведение в действие песочниц и пневматического звонка производилось водителем, который нажимал ногой на клапан, выполненный в виде педали. Стеклоочистители включались и выключались водителем посредством вентилей, установленных в кабине водителя. | ||

| + | |||

| + | Труба Н (напорная) была предназначена для автоматического торможения, которое происходит при отрыве прицепного вагона. Труба Н была соединена с краном машиниста и соответствующей трубой двойного междувагонного соединения, скрепленного со штуцером. | ||

| + | Труба Т1 являлась тормозной, она была непосредственно соединена с тормозным цилиндром моторного вагона и через клапан со штуцером. Штуцер соединял посредством двухпроводного рукава пневматическую систему моторного и прицепного вагонов. | ||

| + | Внутренний рукав между вагонного соединения был присоединен к трубе Н, наружный рукав — к трубе Т2. | ||

| + | |||

| + | В кабине водителя было установлено два манометра. Первый манометр показывал давление в запасных резервуарах, второй — давление в рабочем резервуаре. | ||

| + | |||

| + | Пневматическая система прицепного вагона состояла из резервуара для автоматического торможения и подачи воздуха для дверных цилиндров, тормозного цилиндра и клапана автоматического торможения. | ||

| + | |||

| + | Тормозная труба Т2 и резервуар для автоматического торможения были соединены с тормозным цилиндром через клапан автоматического торможения. | ||

| + | |||

| + | ==Особенности эксплуатации== | ||

| + | |||

| + | В Ростове-на-Дону вместо предустановленного бугеля использовались штанги. В Бийске (а возможно, и в других городах) в начале 70-х годов бугельные токоприемники были заменены пантографами. | ||

| + | |||

| + | ==Достоинства и недостатки вагона== | ||

| + | |||

| + | К достоинствам '''КТМ/КТП-1''' следует отнести малое разрушающее действие на рельсовый путь и контактную сеть, что для послевоенных трамвайных хозяйств было весьма актуально. Вагоны были просты по конструкции. Небольшая масса поезда позволяла водителям быстрее осваивать управление нежели чем на тяжелых поездах '''ЛМ/ЛП-49''' и '''МТВ-82'''. | ||

| + | |||

| + | К недостаткам трамвая следует отнести низкий уровень комфорта. Сидения в салоне были деревянными. Из-за неудачно выбранной базы вагона, трамвай сильно скрипел на поворотах, также сильный шум производили компрессоры. | ||

| + | |||

| + | Из-за внешнего сходства иногда встречаются утверждения о родственности '''КТМ-1''' и американского трамвая PCC. Однако в действительности это сходство ограничивается внешним видом. В отличие от '''PCC''', имевшего тележки, '''КТМ-1''' был двухосным трамваем. Система управления этих трамваев также была разной. | ||

| + | |||

| + | ==Сохранившиеся КТМ/КТП-1== | ||

| + | |||

| + | Линейных '''КТМ/КТП-1''' уже нигде не осталось. В некоторых городах, например в Одессе ещё сохранились служебные вагоны на базе '''КТМ-1'''. Некоторые '''КТМ-1''' были установлены как памятники, например в Туле и Новосибирске. | ||

| + | |||

| + | ==Спецвагоны на базе КТМ-1== | ||

| + | |||

| + | На базе узлов и агрегатов вагона '''КТМ-1''' промышленностью выпускался ряд спецвагонов, например снегоочиситель '''ГС-4''' и рельсошлифовальный вагон '''РС-3'''. | ||

| + | |||

| + | == Ссылки == | ||

| + | |||

| + | * [http://vagons.tramway.ru/info.php?m=ktm1 КТМ/КТП-1 на сайте «Трамвайные вагоны»] | ||

| + | * [http://tramnn.narod.ru/history/cars/ktm1/index.html КТМ/КТП-1 на сайте «Нижегородский трамвай и троллейбус»] | ||

| + | * [http://www.gortransport.kharkov.ua/routes/ps.php?ps_id=43 КТМ/КТП-1 на сайте «Харьков транспортный»] | ||

| + | * [http://odessatrolley.com/KTM-1.htm КТМ/КТП-1 на сайте «Одесса на колёсах»] | ||

| + | * [http://almaty.tramway.ru/ktm1.html КТМ/КТП-1 на сайте «Алма-Атинский трамвай»] | ||

| + | * [http://www.almaty.freenet.kz/photo_KTM_KTP.htm КТМ/КТП-1 на сайте «Алма-Аты 150 лет»] | ||

| + | |||

| + | {{Шаблон:Трамваи_список_подвижной_состав}} | ||

| + | |||

| + | [[Категория:Трамвай]] | ||

| + | [[Категория:Подвижной состав]] | ||

| + | [[Категория:Исторический подвижной состав]] | ||

Текущая версия

В статье используется материал русской Википедии!

| КТМ-1/КТП-1 | |

| |

| Технические характеристики: | |

| Мест для сидения: | 16 |

| Пассажировместимость: | 139 |

| Двигатель: | 2 х ДК-254А |

| Мощность двигателя: | 50 кВт |

| Система управления: | НСУ |

| Максимальная скорость, км/час: | 40 |

| Длинна, мм: | 10250 |

| Ширина, мм: | 2500 |

| Высота, мм: | 3055 |

| Масса, т: | 12,5 |

| Годы эксплуатации в Самаре: | 1948 - 1973 |

| Сейчас в Самаре: | нет |

КТМ-1 — советский двухосный трамвай с цельнометаллическим кузовом, КТП-1 — прицепной двухосный трамвайный вагон, предназначенный для совместной эксплуатации с КТМ-1.

КТМ-1 были первыми советскими вагонами, которые изначально были односторонними, и предназначенными для работы на нетупиковых линиях. Также это были первые советские вагоны с широкими четырёхстворчатыми распашными дверьми и большими накопительными площадками. Двери были с пневмоприводом.

Содержание |

[править] История

Работы по созданию КТМ-1 и КТП-1 начались вскоре после Великой Отечественной войны. КТМ/КТП-1 предназначались для замены морально устаревших трамваев довоенных серий. КТМ/КТП-1 были свего рода переходной стадией между довоенными и более поздними послевоенными трамваями. В отличие от большинства довоенных трамваев, КТМ/КТП-1 имели цельнометаллический корпус. В то же время они были двухосными и предназначались для эксплуатации по схеме «моторный-прицепной». Позднее от двухосных трамвев отказались, и все трамваи стали оборудовать тележками, а вместо поездов из моторного и прицепного вагонов на участках с большим пассажиропотоком стали использовать сочленённые трамваи и трамваи, работающие по системе многих единиц.

Однако эти технические анахронизмы не были ошибкой советских инженеров. Ведь КТМ/КТП-1 предстояло использовать в трамвайных хозяйствах со слабой ремонтной базой (так как война помешала модернизации технического оснащения многих хозяйств), для которых эксплуатация трамваев более современной конструкции была бы довольно проблематичной. Также многие хозяйства имели изношенные пути, которые делали невозможной эксплуатацию более тяжёлых трамваев. В то же время на линиях с не очень большими пассажиропотоками двухосные вагоны ещё вполне могли справляться со своими задачами.

Выпуск опытных поездов КТМ/КТП-1 начался на Усть-Катавском трамвайном заводе в декабре 1947 года. В следующем году завод приступил к серийному выпуску этих поездов. Их производство продолжалось до 1961 года, после чего завод переключился на выпуск более современных поездов КТМ/КТП-2. Поезда КТМ/КТП-1 стали выводиться из эксплуатации в середине семидесятых годов. Дольше всего они проработали в Запорожье — до 1986 года. Некоторые КТМ-1 были переоборудованы в служебные трамваи.

[править] Распространение

КТМ/КТП-1 работали в очень многих городах, поэтому проще указать города, в которых этих трамваев не было. В РСФСР этими городами были Златоуст, Коломна, Копейск, Курск, Ленинград, Ногинск, Смоленск, Свердловск. На Украине их не было в Житомире, Виннице и во Львове из-за узкой колеи.

[править] Технические особенности

[править] Кузов

Кузова вагонов КТМ-1 и КТП-1 имели металлический несущий каркас и несущую подоконную балку. Они были жестко связаны с рамой. Конструкция с несущим каркасом позволила уменьшить вес кузова.

Каркас кузова состоял из пяти сборных секций: передней площадки, задней площадки, средней части крыши и двух боковых панелей. Секции соединялись между собой электросваркой.

Междуоконные и подоконные стойки каркаса имели П-образное сечение. Стойки выполнялись из листовой стали толщиной 2,5 мм. Подоконные и надоконные пояса облицовывались профилированным листом толщиной 1,5 мм. Для крепления резиновой окантовки глухого окна к междуоконным стойкам в нижней их части приваривались таврики; для направления подъемной рамки к стойкам в верхней их части приваривались угольники. Крыша состояла из дуг омегообразного профиля (Ω), полка профиля дуги была обращена внутрь кузова. Продольные элементы, обвязывающие крышевые дуги, имели корытное сечение ([). Наружная боковая подоконная обшивка выполнялась из стали толщиной 2,5 мм. Обшивка, расположенная между колесными парами, была понижена и закрывала оборудование, находившееся под вагоном. Для осмотра компрессора в обшивке был сделан люк. Обшивка на криволинейной поверхности крыши была выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм. В средней плоской части крыша была обшита фанерой. Внутренняя подоконная обшивка и потолок кузова обшивались клееной березовой фанерой толщиной 5 мм. Фанера крепилась винтами к деревянным деталям стоек и дуг. Стойки и продольные пояса внутри кузова облицовывались дубовыми штабиками. Пол кузова был сделан из деревянных сосновых досок толщиной 30 мм.

С одной стороны салона кузова было установлено восемь двухместных диванов, а с другой — восемь одноместных. Часть вагонов имели шестнадцать одноместных диванов. Диваны — деревянные сиденья с деревянными спинками. У входов и выходов были установлены металлические поручни. Внутри салона были сделаны поручни для стоящих пассажиров. На крыше кузова устанавливались вентиляционные козырьки, соединенные каналами с салоном.

Моторный и прицепной вагон имели по 12 боковых окон салона, передние, задние и боковые окна в кабине водителя, последние — с подъемной рамой. Верхние половины боковых окон салона подъемные, нижние — глухие, передние окна — глухие. Двери — четырёхстворчатые, только с правой стороны (так как трамвай был выполнен односторонним). Привод дверей - пневматический. Отопление кузова отсутствует. Кабина водителя отапливалась электропечами. Соединение вагонов в поезд производилось тяговым буфером с головкой типа «рукопожатие».

[править] Ходовая часть

Трамвай был предназначен для широкой русской колеи (1524 мм), однако в Ростове-на-Дону КТМ/КТП-1 были переоборудованы для европейской колеи (1435 мм). Вагоны не КТМ/КТП-1, в отличие от довоенных Х/М не имели тележки. Колесные пары через буксы и полуэллиптические рессоры подвешивались непосредственно к раме кузова (у вагонов Х/М была неповоротная двухосная тележка с жесткой базой). Моторы марки ДК-254А мощностью 50 кВт использовались в качестве тяговых двигателей. Передача от моторов к ведущей (задней) оси осуществлялась посредством карданного вала через двухступенчаный редуктор. В отличие от довоенных вагонов подвеска тягового двигателя была не опорно-осевой, а опорно рамной. Такой способ подвески хотя и усложнял тяговую передачу, но снижал неподрессоренные массы и ударные нагрузки на тяговый двигатель.

[править] Тормозная система

Моторный вагон КТМ-1 имел три системы тормозов:

- служебный — пневматический,

- запасной — ручной,

- экстренный — электрический.

Прицепной вагон КТП-1 имел две системы тормозов:

- служебный — пневматический,

- запасной — ручной.

На моторном и прицепном вагонах был применен колодочно-дисковый тормоз. Пневматический тормоз — прямодействующего типа, с приспособлением для автоматического затормаживания прицепных вагонов при разрыве поезда.

Ручной тормоз являлся запасным и осуществлялся посредством тормозной колонки. В моторном вагоне колонка ручного тормоза была установлена в кабине водителя, а прицепном — у места кондуктора. Торможение производилось вращением по часовой стрелке маховика, причем предварительно было необходимо нажать ногой на специальную педаль, которая освобождала шестерни тормоза от сцепления со стопорящей собачкой.

[править] Электрическое оборудование

Токосъем с контактного провода у вагонов КТМ-1 производился дуговым токоприемником — бугелем. Для зашиты от грозовых разрядов в силовую цепь был включен громоотвод дугового типа ДГ-2, расположенный на крыше вагона. Зашита силовой цепи от перегрузок и коротких замыканий выполнялась автоматически выключателем АВ-1 — Б2, расположенным в кабине водителя. Управление тяговыми двигателями осуществлялось кулачковым контроллером типа МТ-22 с непосредственным управлением. На вагонах первых серий устанавливался контроллер МТ-1А с восемью позициями, затем был принят контроллер МТ-22 с двенадцатью позициями.

На вагонах с контроллерами МТ-1А устанавливались пусковые сопротивления КФ-3А-5, а на вагонах с контроллерами МТ-22 — пусковые сопротивления КФ-ЗА-2. Сопротивления располагались на крыше вагона. На первых сериях вагонов применялись тяговые двигатели ДК-253Б, затем были приняты двигатели ДК-254А. Два двигателя подвешивались под вагоном к раме, подвеска — независимая, вал двигателя располагался параллельно продольной оси вагона. Присоединение двигателя к силовой цепи производилось через моторные коробки СК-9А, закрепленные на раме вагона.

Мотор-компрессор Э-300 подключался к выключателю ВУ-3 через электропневматический регулятор АК-5А. Мотор-компрессор был подвешен под задней площадкой к раме вагона. Распределительный щит РЩ-38 подключался к токоподводящему проводу через выключатель ВУ-3. Щит РЩ-38 располагался в кабине водителя. На большей части вагонов вместо такого щита в кабине водителя на задней стенке устанавливались шесть выключателей ВУ-3 для освещения моторного и прицепного вагонов, отопления и включения мотор-компрессора. Для отопления кабины водителя были предусмотрены электропечи. Включение печей производилось выключателем на щите. Для внутреннего освещения моторного и прицепного вагонов в них были установлены по восемь ламп накаливания. Электрическое соединение сети освещения моторного и прицепного вагонов производилось гибким проводом со штепселями штыревого типа, обычно применяемыми на трамвайных вагонах.

[править] Пневматическое оборудование

Для приведения в действие тормозной системы трамвайного вагона, песочниц, дверей, предохранителей сетки, стеклоочистителей и звонка водителя в трамваях КТМ/КТП-1 использовался сжатый воздух. Для подачи сжатого воздуха применялся компрессор с электрическим двигателем. Мотор-компрессор засасывал воздух через фильтр и подавал сжатый воздух через маслоотделитель и обратный клапан в два запасных резервуара. Электропневматический регулятор поддерживал давление сжатого воздуха запасных резервуаров в определенных пределах. При давлении 6,2 атм. регулятор выключал компрессор, а при давлении 4,5 атм. — включал его. Предохранительный клапан на резервуаре не позволял превышать допустимое давление. Рабочий резервуар соединялся с запасными резервуарами через редукционный клапан, который автоматически поддерживал давление 4,5 атм. в рабочем резервуаре.

Кран машиниста соединялся с тремя трубами: P, T1, Н, — и цилиндрами, которые приводили в действие предохранительную сетку. К крану машиниста был присоединен шумоглушитель, уменьшающий шум при выпуске сжатого воздуха в атмосферу. Труба Р соединялась с рабочим резервуаром и с клапаном автоматического торможения. Кроме того, к трубе Р были присоединены цилиндры, приводящие в действие песочницы, вибратор пневматического звонка, краны и цилиндры стеклоочистителей. Приведение в действие песочниц и пневматического звонка производилось водителем, который нажимал ногой на клапан, выполненный в виде педали. Стеклоочистители включались и выключались водителем посредством вентилей, установленных в кабине водителя.

Труба Н (напорная) была предназначена для автоматического торможения, которое происходит при отрыве прицепного вагона. Труба Н была соединена с краном машиниста и соответствующей трубой двойного междувагонного соединения, скрепленного со штуцером. Труба Т1 являлась тормозной, она была непосредственно соединена с тормозным цилиндром моторного вагона и через клапан со штуцером. Штуцер соединял посредством двухпроводного рукава пневматическую систему моторного и прицепного вагонов. Внутренний рукав между вагонного соединения был присоединен к трубе Н, наружный рукав — к трубе Т2.

В кабине водителя было установлено два манометра. Первый манометр показывал давление в запасных резервуарах, второй — давление в рабочем резервуаре.

Пневматическая система прицепного вагона состояла из резервуара для автоматического торможения и подачи воздуха для дверных цилиндров, тормозного цилиндра и клапана автоматического торможения.

Тормозная труба Т2 и резервуар для автоматического торможения были соединены с тормозным цилиндром через клапан автоматического торможения.

[править] Особенности эксплуатации

В Ростове-на-Дону вместо предустановленного бугеля использовались штанги. В Бийске (а возможно, и в других городах) в начале 70-х годов бугельные токоприемники были заменены пантографами.

[править] Достоинства и недостатки вагона

К достоинствам КТМ/КТП-1 следует отнести малое разрушающее действие на рельсовый путь и контактную сеть, что для послевоенных трамвайных хозяйств было весьма актуально. Вагоны были просты по конструкции. Небольшая масса поезда позволяла водителям быстрее осваивать управление нежели чем на тяжелых поездах ЛМ/ЛП-49 и МТВ-82.

К недостаткам трамвая следует отнести низкий уровень комфорта. Сидения в салоне были деревянными. Из-за неудачно выбранной базы вагона, трамвай сильно скрипел на поворотах, также сильный шум производили компрессоры.

Из-за внешнего сходства иногда встречаются утверждения о родственности КТМ-1 и американского трамвая PCC. Однако в действительности это сходство ограничивается внешним видом. В отличие от PCC, имевшего тележки, КТМ-1 был двухосным трамваем. Система управления этих трамваев также была разной.

[править] Сохранившиеся КТМ/КТП-1

Линейных КТМ/КТП-1 уже нигде не осталось. В некоторых городах, например в Одессе ещё сохранились служебные вагоны на базе КТМ-1. Некоторые КТМ-1 были установлены как памятники, например в Туле и Новосибирске.

[править] Спецвагоны на базе КТМ-1

На базе узлов и агрегатов вагона КТМ-1 промышленностью выпускался ряд спецвагонов, например снегоочиситель ГС-4 и рельсошлифовальный вагон РС-3.

[править] Ссылки

- КТМ/КТП-1 на сайте «Трамвайные вагоны»

- КТМ/КТП-1 на сайте «Нижегородский трамвай и троллейбус»

- КТМ/КТП-1 на сайте «Харьков транспортный»

- КТМ/КТП-1 на сайте «Одесса на колёсах»

- КТМ/КТП-1 на сайте «Алма-Атинский трамвай»

- КТМ/КТП-1 на сайте «Алма-Аты 150 лет»

|

| |

| ||